Обучение классическим лыжным ходам проводится в такой последовательности:

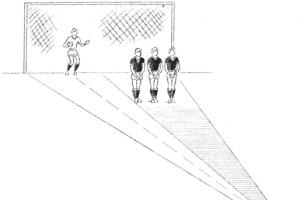

Рис. 1. Попеременный двухшажный ходЗадача 1. Освоение стойки лыжника

Средство: многократное выполнение стойки лыжника на месте.

Методические указания

Выполняя упражнение, обучаемые должны освоить правильную стойку лыжника при предельной раскрепощенности: ноги слегка согнуты, тяжесть тела передана больше к передней границе опоры, плечи поданы вперед, голова держится в естественном положении по отношению к туловищу, спина округлена. При работе руками следует избегать вертикальных покачиваний.

Задача 2. Изучение работы ног и рук

Средства:

- Ходьба на лыжах ступающим шагом.

- Передвижение на лыжах скользящим шагом.

Методические указания

Ходьба на лыжах ступающим шагом чаще применяется в обучении для привития элементарных навыков в передвижении на лыжах.

Ступающий шаг — основное подготовительное упражнение для ощущения сцепления лыж со снегом, овладения перекрестной координацией движений рук и ног, специфичным равновесием. Его выполняют в различных постепенно усложняющихся условиях:

- по накатанной лыжне;

- по целине с неглубоким и более глубоким снежным покровом;

- по целине с частым изменением направления движения, зигзагом, обходя кусты, деревья, пеньки и другие ориентиры.

Передвижение ступающим шагом не вызывает особых затруднений.

Важно овладеть следующими элементами:

- спецификой сцепления лыж со снегом при изменении длины ступающего шага;

- перекрестной (разноименной) координацией движений в работе рук и ног, как и в обычной ходьбе;

- полным переносом при каждом шаге массы тела с одной ноги на другую;

- большим по сравнению с обычной ходьбой наклоном туловища;

- специфичными маховыми и толчковыми движениями рук, когда мах вперед слегка согнутой в локтевом суставе рукой выполняется до уровня глаз, а толчок заканчивается за бедром.

При целостном освоении ступающего шага необходимо достичь свободных размашистых, ритмичных, скоординированных движений рук и ног при небольшом наклоне туловища и полном, доведенном до автоматизма, контроле положения лыж, не допуская их скрещивания.

На занятиях с подготовленными обучаемыми изучение работы ног можно начинать сразу с выполнения передвижения на лыжах скользящим шагом. Выполняя это упражнение, обучаемые должны научиться сильно отталкиваться ногами, выпрямляя их полностью в момент окончания толчка, переносить тяжесть тела с одной ноги на другую и скользить на одной лыже, уверенно сохраняя равновесие.

Основу техники лыжника составляет скользящий шаг, движения в котором объединены в два характерных действия - отталкивание и скольжение. Для ощущения скольжения лыж по снегу, особенностей сохранения равновесия на скользящей лыже, для овладения одноопорным (свободным) скольжением, согласованными толчками и махами руками и ногами применяются простейшие упражнения (исходным положением для всех упражнений является стойка лыжника):

- короткие скользящие шаги без работы руками (без палок, руки свободно опущены);

- махи руками на месте и затем скользящие шаги с махами руками (без палок);

- то же упражнение, но с удлиненным прокатом на каждой лыже и полным переносом массы тела во время скольжения с одной ноги на другую;

- удлиненные скользящие шаги с палками, взятыми за середину, и махами руками вдоль лыжни (палки держать кольцами назад);

- скольжение на двух лыжах за счет поочередного отталкивания только руками — попеременный бесшажный ход с акцентом на постановку палки ударом и небольшой навал туловища на палку;

- лыжный «самокат» — продолжительное скольжение на одной и той же лыже за счет многократного отталкивания другой (руки опущены, повторить на другой лыже);

- передвижение полушагом с наклоном туловища почти до горизонтального положения (палки поперек);

- скользящие шаги руки за спиной с акцентом на подседание и отталкивание ногой;

- длительное скольжение то на одной, то на другой лыже с поочередным отталкиванием руками, (палки при удлиненном одноопорном скольжении держать навису);

- попеременный двухшажный классический ход в полной координации движений с естественным ритмом толчков и махов руками и ногами.

При выполнении указанных упражнений необходимо добиваться правильного сочетания работы рук и ног. Вынос руки вперед должен совпадать по времени с выдвижением противоположной ноги. Нижний конец палки не обгоняет кисть одноименной руки. Толчки палками производятся с постепенно нарастающим усилием до полного выпрямления рук. Эти упражнения лучше выполнять, скользя под небольшой уклон и при хорошей опоре для палок.

Задача 3. Совершенствование в передвижении попеременным двухшажным ходом

Средства:

- Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне.

- Передвижение попеременным двухшажным ходом по пересеченной местности.

Методические указания

При дальнейшем совершенствовании техники передвижения попеременным двухшажным ходом устанавливается оптимальное соотношение длины и частоты шагов, прививается умение видоизменять технику, сообразуясь с условиями скольжения. Приобретается опыт в наиболее рациональном применении попеременного двухшажного хода в зависимости от рельефа местности, состояния лыжни и других условий.

Типичные ошибки:

- слишком высокая или низкая стойка;

- чрезмерное выдвижение стопы вперед;

- скольжение на двух лыжах одновременно (двухопорное скольжение);

- незаконченность толчка ногой и рукой;

- большие вертикальные и боковые колебания;

- неправильное сочетание движений работы рук и ног (иноходь);

- напряженность (скованность) движений.

Способы устранения ошибок:

- Перечисленные ошибки необходимо тщательно устранять, не допуская их автоматизации. Необходимо придерживаться последовательности работы над ошибками: сначала обращать внимание на толчок ногой, затем на мах ногой; зафиксировав ошибки в работе ног, переключить внимание на махи и отталкивания руками; с учетом эффективности маховых и толчковых движений руками и ногами исправлять ошибки в работе туловища.

- Исправлять ошибки следует путем многократного повторения (выполнения) подготовительных упражнений (стойка лыжника, работа рук стоя на месте, работа ног при передвижении скользящим шагом и др.). При пассивной работе рук в попеременном двухшажном ходе полезно применять передвижение на лыжах за счет толчков палками без движения ног. Для выработки равновесия, толчка ногой и устранения двухопорного скольжения целесообразно применять «коньковый» ход.

- В целях устранения иноходи рекомендуется применять передвижение попеременным двухшажным ходом с повышенной скоростью (бегом) или выполнять его в отлогий подъем.

Рис. 2. Одновременный бесшажный ход

Рис. 2. Одновременный бесшажный ход

на месте.

Средство: имитация бесшажного хода на месте.

Методические указания

Обучаемые должны усвоить правильные позы лыжника, характерные для отдельных фаз бесшажного хода, и правильную последовательность в работе туловища и рук.

- Вначале упражнение выполняется по разделениям.

- На счет «раз» — туловище выпрямляется, руки с палками выносятся вперед, тяжесть тела передается к передней границе опоры, палки на снег не ставятся.

- На счет «два» обозначается толчок палками. Толчок начинается с наклона туловища. После окончания наклона, толчок продолжается руками до полного их выпрямления.

- Затем упражнение выполняется слитно.

.

Средство: передвижение бесшажным ходом.

Методические указания

Первоначальное изучение бесшажного хода проводится в облегченных условиях при концентрации внимания на последовательном овладении отдельными элементами техники.

Вначале акцентировать внимание на правильном выносе палок и постановке их на снег, затем - на выполнении толчка до полного выпрямления рук и при активном участии туловища.

Задача 3. Совершенствование в передвижении бесшажным ходом.

Средство: передвижение бесшажным ходом в различных условиях (ровные отрезки лыжни, движение под уклон, преодоление обледенелых участков и др.) и с различной скоростью.

Методические указания

Совершенствование должно иметь рациональное применение хода в зависимости от условий. Важно научиться применять бесшажный ход в комбинации с другими ходами, не нарушая при этом ритма и не снижая

скорости движения.

Типичные ошибки:

- недостаточный наклон туловища при толчке палками;

- прямые и напряженные руки при выносе палок вперед;

- глубокое приседание, как в начале, так и в конце толчка палками;

- недостаточное отведение рук назад;

- недостаточное разгибание спины в момент окончания толчка палками.

Способы устранения ошибок:

- Многократная имитация бесшажного хода, стоя на месте.

- Передвижение бесшажным ходом под счет по разделениям, акцентируя внимание на наклоне туловища и законченности толчка палками.

Рис. 3. Одновременный двухшажный ход

Рис. 3. Одновременный двухшажный ход

1. После окончания одновременного толчка руками лыжник скользит на двух лыжах в согнутом положении и, медленно выпрямляясь, начинает выносить палки вперед.

2-3. Сосредоточив массу тела на левой ноге, после предварительного небольшого подседания лыжник делает шаг правой вперед, продолжая вынос палок. После окончания толчка левой ногой начинается скольжение на правой.

4-5. Предварительно перенеся массу тела на правую лыжу и выполнив подседание, лыжник отталкивается правой ногой; палки в это время выводятся кольцами вперед-и ставятся на снег.

6. В момент окончания толчка ногой палки приходят в рабочее положение (под острым углом вперед) и начинается отталкивание руками.

7. Продолжается отталкивание руками и скольжение на левой лыже. В это время правая нога непрерывным маховым движением выносится вперед.

8. С окончанием толчка руками правая нога приставляется к опорной и начинается скольжение на двух лыжах. Некоторое время лыжник пассивно скользит на двух лыжах, используя набранную скорость.

Затем цикл движений повторяется.

Задача 1. Изучение сочетания движений

Средство: имитация двухшажного хода.

Методические указания

Упражнение выполняется для того, чтобы научить занимающихся правильному сочетанию движений в двухшажном ходе. Разучивается оно по разделениям.

Исходное положение — законченный толчок палками.

- На счет «раз» - шаг с выносом рук до положения вперед-вниз, палки — кольцами назад.

- На счет «два» — второй шаг с полным выносом рук вперед и постановкой палок в снег около носка выдвинутой вперед лыжи.

- На счет «три» — толчок палками с одновременным приставлением ноги.

В зависимости от условий скольжения толчок палками может выполняться или только обозначаться (пронося их над снегом).

Задача 2. Изучение техники движений рук, ног и туловища при выполнении хода в целом

Средства:

- Выполнение двухшажного хода под счет.

- Выполнение двухшажного хода без счета.

Методические указания

Главное в передвижении двухшажным ходом под счет — научить обучаемых правильному сочетанию двух скользящих шагов с отталкиванием палками. Когда они усвоили это, переходят к выполнению хода в целом без

счета. При этом внимание последовательно акцентируется на:

- правильном выносе и постановке палок на снег;

- законченности толчка палками при активном участии туловища;

- правильном ритме движений.

Следует обращать внимание на широкие накатистые шаги и законченность отталкивания ногами.

Задача 3. Совершенствование в передвижении двухшажным ходом

Средство: передвижение двухшажным ходом на разнохарактерной местности при различных условиях снежного покрова и скольжения.

Методические указания

Обучаемые приобретают навыки целесообразного применения хода в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. При этом важно научиться переходить с двухшажного хода на попеременный двухшажный и,

наоборот, без снижения скорости и без нарушения ритма движения.

Типичные ошибки:

- неправильное сочетание работы рук и ног;

- незаконченный толчок палками;

- преждевременный вынос палок прямыми и напряженными руками;

- глубокое приседание при толчке палками.

Способы устранения ошибок:

- Выполнение двухшажного хода по разделениям и под счет с указанием на правильное выполнение движений и устранение допущенных ошибок.

- Многократное выполнение двухшажного хода на небольшом отлогом склоне.

Рис. 4. Одновременный одношажный ход (основной вариант)

Рис. 4. Одновременный одношажный ход (основной вариант)

1. После окончания толчка руками лыжник скользит на лыжах.

2. Медленно выпрямляясь, выводит палки вперед.

3. Предварительно перенеся вес тела на левую ногу, лыжник выполняет толчок левой ногой одновременно с постановкой палок на снег.

4. В момент окончания толчка ногой начинается отталкивание руками, которое выполняется так же, как и в других одновременных ходах.

5-6. Лыжник скользит на правой лыже, продолжая толчок руками. Левая нога активным маховым движением выносится вперед и приставляется к опорной в момент окончания толчка руками.

7. Толчок руками закончен, лыжник скользит на двух лыжах.

Задача 1. Изучение сочетания движений

Средство: имитация одношажного хода.

Методические указания

При разучивании этого хода главным является овладение правильным сочетанием движений. С этой целью и применяется имитация одношажного хода на месте. Упражнение выполняется вначале по разделениям, затем слитно.

Исходное положение — законченный толчок палками.

- На счет «раз» — руки с палками вынести вперед.

- На счет «два» — выдвинуть ногу вперед (сделать шаг), перенести тяжесть тела на выдвинутую вперед ногу, пятку задней лыжи приподнять и поставить палки на снег впереди крепления выдвинутой вперед лыжи.

- На счет «три» — обозначить толчок палками, пронося их над снегом с одновременным приставлением ноги.

Задача 2. Изучение техники движений рук, ног и туловища при выполнении хода в целом

Средства:

Методические указания

Для облегчения выполнения упражнений их следует изучать вначале на лыжне, идущей под небольшой уклон и при хорошей опоре для палок, затем на ровном месте. Главное при выполнении одношажного хода под счет — научить правильному сочетанию одного скользящего шага с отталкиванием палками, после чего переходить к выполнению хода без счета.

При выполнении хода в целом внимание обучаемых концентрируется на правильном выносе и постановке палок на снег, на законченности толчков палками при активном участии туловища, на правильном ритме движений.

Задача 3. Совершенствование в передвижении одношажным ходом

Средство: передвижение одношажным ходом на разнохарактерной местности при различных условиях снежного покрова.

Методические указания

- Обращать внимание на более рациональное его применение в зависимости от условий (рельеф местности, скольжение и др.), на умение применять этот ход в комбинации с попеременным двухшажным ходом.

- Научить обучаемых выполнять одношажный ход с чередованием шагов с левой и правой ноги.

Типичные ошибки:

- те же ошибки, что при бесшажном ходе;

- преждевременное приставление ноги;

- приседание в конце толчка палками;

- недостаточный наклон туловища;

- преждевременное окончание толчка руками.

Способы устранения ошибок:

- Выполнение одношажного хода по разделениям под счет.

- Многократное выполнение хода в целом под небольшой уклон.

Рис. 5. Одновременный одношажный ход (скоростной вариант)

Рис. 5. Одновременный одношажный ход (скоростной вариант)

Цикл движения начинается с отталкивания ногой и одновременного выноса палок вперед, затем следует прокат на опорной ноге. После небольшой паузы (проката) выполняется толчок руками с одновременным приставлением маховой ноги, далее следует более длительный второй прокат. Этот вариант позволяет быстро набрать скорость, он часто применяется при старте, поэтому его иногда называют еще стартовым. Скоростной вариант одновременного одношажного хода последние годы все шире применяется в соревнованиях по лыжным гонкам. Лыжники, перейдя при необходимости на этот ход, могут значительно повысить частоту движений и на коротком отрезке сразу заметно увеличить скорость по сравнению с основным вариантом.

Задача 1. Изучение сочетания движений

Средство: Имитация хода на месте.

Методические указания

Исходное положение — законченный толчок.

- На счет «раз» — отвести и поднять ногу назад и вынести руки с палками вперед.

- На счет «два» — имитировать отталкивание палками и приставить маховую ногу к опорной.

Задача 2. Изучение техники движений рук, ног и туловища при выполнении хода в целом

Средства:

- Выполнение одношажного хода под счет.

- Выполнение одношажного хода без счета.

Задача 3. Совершенствование в передвижении одношажным ходом (скоростной вариант)

Средство: передвижение одношажным ходом на различной местности при хороших условиях скольжения.

Типичные ошибки: те же, что и при одношажном ходе (основной вариант).

Способы устранения ошибок: выполнение одношажного хода по разделениям под счет и при хорошем скольжении.

Рис. 6. Попеременный четырехшажный ход

Рис. 6. Попеременный четырехшажный ход

1. На первый шаг правой ногой левая закончила отталкивание, вперед выносится левая рука с палкой (кольцами назад). Лыжник переходит к скольжению на правой лыже.

2-3. На второй шаг (левой ногой) вперед выносится правая рука с палкой кольцом назад, а левая выводится кольцом вперед. Характерным для этого хода является скоростное положение палок в данный момент.

4. В момент скольжения на левой лыже правая палка выводится кольцом вперед.

5-6. С третьим шагом цикла (правой ногой) на снег для отталкивания ставится левая палка.

7. Начало шага левой ногой и окончание толчка левой рукой.

8-9. С последним шагом левой ногой правая палка ставится на снег и правая рука выполняет отталкивание.

10. Закончен толчок правой рукой, начинаются шаг правой ногой и вынос левой руки с палкой.

Задача 1. Изучение работы рук на месте

Средства:

- Маятникообразные движения палками.

- Имитация работы рук с палками на месте.

Методические указания

Оба упражнения выполняются стоя на месте.

- Первое упражнение: руки, слегка согнутые в локтевых суставах, выносятся вперед, палки на снег не ставятся. Усилием кистей рук палкам придается маятникообразное встречное движение.

- Второе упражнение: на первые два счета руки поочередно выносятся вперед, на последующие два счета имитируются толчки руками.

Задача 2. Изучение сочетания работы рук и ног при выполнении хода в целом

Средства:

- Выполнение попеременного четырехшажного хода скользящим шагом по разделениям под счет.

- Выполнение хода в целом.

Методические указания

Упражнения выполняются вначале по разделениям, затем — слитно. Исходное положение — основная стойка, руки опущены, нижние концы палок лежат около пяток лыж.

- На счет «раз» — с шагом левой ногой правая рука, сгибаясь в локтевом суставе, выносится вперед: кисть руки находится против средней линии тела лыжника: нижний конец палки не должен опережать кисть руки.

- На счет «два» — с шагом правой ногой правая рука продолжает движение вперед, и кисть руки занимает положение против правого плеча, нижний конец палки выносится вперед за носок правой лыжи. Одновременно с этим левая рука выносится вперед точно так же, как это делалось правой рукой на счет «раз».

- На счет «три» — с шагом левой ногой правая палка ставится на снег, а левая рука повторяет движение правой в предыдущем счете.

- На счет «четыре» — с шагом правой ногой левая палка ставится на снег.

После этого цикл движений повторяется.

В данном упражнении не следует требовать выполнения толчков палками, достаточно палки ставить на снег и обозначать толчки движением рук назад. При слитном выполнении упражнения обязательно включается отталкивание палками.

Задача 3. Совершенствование в передвижений попеременным четырехшажным ходом

Средство: передвижение попеременным четырехшажным ходом на разнохарактерной местности и в различных условиях.

Методические указания

В процессе совершенствования, обучаемые должны приобрести навыки более целесообразного и рационального применения хода в зависимости от условий (рельеф, снежный покров, условия скольжения, передвижение в кустарнике и др.). Важно уметь применять этот ход в сочетании с другими ранее изученными ходами.

Типичные ошибки:

- слишком высокий вынос палок вперед и далекая их постановка в снег;

- излишние повороты (закручивание) туловища; вертикальные и боковые колебания; неритмичные движения рук и ног; слишком короткий скользящий шаг.

Способы устранения ошибок:

- Многократное выполнение работы с палками стоя на месте, как при передвижении попеременным четырехшажным ходом.

- Передвижение попеременным четырехшажным ходом в отлогий подъем.

7. Переходы с хода на ход

Задача 1. Овладение согласованным движением рук и ног при выполнении способов переходов

Средства:

- Выполнение имитационных упражнений.

- Многократное выполнение различных переходов с попеременного хода на одновременный и обратно.

Методические указания

Изучать способы переходов следует вначале на месте, используя имитационные упражнения, затем — в облегченных условиях и в замедленном темпе. Важно научить обучаемых переходить с одного хода на другой без потери скорости, не нарушая дыхания и ритма движений.

Способы переходов полезны как средство, способствующее совершенствованию координации и накапливанию двигательного опыта. Они состоят из ранее изученных способов передвижения, поэтому разучиваются

сразу в целом после показа и пояснений. Внимание обучаемых акцентируется на экономичности, плавности и ритмичности движений.

Типичные ошибки:

- переход начинается из положений, когда туловище выпрямлено;

- отталкивание руками на первый промежуточный скользящий шаг;

- резкое выпрямление туловища в начале перехода;

- переход на двигательные действия одноименной рукой и ногой;

- отсутствие задержки руки, находящейся впереди;

- ранняя постановка на опору передней палки (до ее соединения впереди с другой палкой);

- вялый, слишком затянутый мах рукой вперед и позднее соединение рук для одновременного толчка;

- выполнение первого цикла одновременного хода до завершения при переходе одновременного отталкивания руками с наклоном туловища до горизонтального положения.

Способы устранения ошибок: ошибки при выполнении способов переходов устраняются путем дополнительного показа приема, выполнения способа в медленном темпе (иногда по разделениям и под счет) под небольшой уклон.

26 НояЛыжный туризм с каждым годом привлекает все новых и новых людей, обустраиваются базы отдыха и трассы, совершенствуется экипировка. Но перед тем как купить путевку и отправиться на курорт чтобы испытать себя, следует ознакомиться с главными движениями на лыжах.

Виды классических лыжных ходов

Способы передвижения на лыжах надо осваивать и тем, кто хочет кататься на равнине, и мечтающим о покорении горных спусков. Обучение лыжным ходам позволит легче и быстрее освоить технику и приемы спуска на горных лыжах.

При одновременном бесшажном лыжном ходе безотрывно скользят, а отталкиваются исключительно руками. Когда на лыжах достигнута нужная скорость бега, после толчка палками туловище распрямляют не сразу. Некоторое время передвигаются в согнутой позе, а лишь постепенно переходят в верхнее положение.

В одновременном одношажном ходе на одно скольжение раз отталкиваются палками и ногой. Нужно в порядке очереди менять правую и левую стороны тела. Применяют следующие одношажные лыжные ходы:

- скоростной – толчок ногами совершают в тот же момент, когда руки движутся вперед;

- затяжной – толчок делают после того, как руки уже перед туловищем.

При одновременном двухшажном ходе движение на лыжах отличается от предыдущего тем, что на два шага палками отталкиваются только единожды. Выполняют ход в такой последовательности:

- Руку ведут вперед, выпуская кольца палок.

- Завершая второй шаг, отталкиваются верхними конечностями. В то же время приставляют ногу к опорной и скользят на обеих сразу.

Попеременный двухшажный – основной ход, которым пользуются:

- на равнине;

- при всяком виде скольжения;

- на пологих (2°) и крутых (5°) подъемах.

Выполняя попеременный двухшажный лыжный ход, по очереди скользят на правой и левой ноге, при каждом шаге отталкиваются противоположной палкой. Этот способ передвижения на лыжах очень схож с ходьбой.

Попеременный четырехшажный – классический лыжный ход применим:

- в глубоком слое снега;

- на извилистой тропе, проложенной между растительностью;

- при других условиях, когда упор на палки невозможен.

Смысл техники этого лыжного хода состоит в том, что на пару отталкиваний руками совершают четыре шага: на первые два короткие – палки перемещают вперед, на вторые более длинные – поочередно отталкиваются ими.

Стойки для спуска на горных лыжах

Основное понятие, которое необходимо усвоить новичку в горнолыжном спорте – это линия ската. Так называется самая короткая линия от вершины к низу спуска. Если передвигаться вдоль нее, то ускорение будет наибольшим.

Напоминание: линия ската не представляет собой прямую. Она может отклоняться в стороны, но всегда совпадает с самой крутой линией склона в любой точке.

Для катания в горах первым делом осваивают нейтральную стойку (исходное положение при передвижении на лыжах, в которое всегда возвращаются). Тело располагают так :

- Колени согнуты под углом около 125°.

- Голени и корпус подают вперед под одинаковыми углами.

- Локти полусогнуты.

- Кисти опущены до колен и расположены впереди, ладони надежно сжимают палки.

- Если надо, одну лыжу незначительно выдвигают вперед.

Стойка отвечает за устойчивость при съезде с горы, достаточную скорость передвижения на лыжах, максимальную эффективность опорно-двигательного аппарата. Если требуется достичь ускорения на лыжах, спортсмен больше нагибается вперед, уменьшая угол в коленях, локтях. Это сокращает сопротивление воздуха. Однако чрезмерно наклоняться тоже не стоит, поскольку устойчивость теряется.

Небольшая подборка недешевых, но надежных лыж для тех, кто еще не определился:

Если надо спускаться на лыжах с меньшей скоростью, спортсмен немного разгибается. Надолго распрямляться и отклоняться от основной стойки не надо, поскольку движение сильно замедляется.

Если склон слишком длинный, мышцам потребуется отдых. Тогда переходят в «стойку расслабления»: немного разгибают коленные суставы и слегка наклоняют тело вперед, предплечья упирают в бедра.

На заметку: стойка отдыха значительно уменьшает устойчивость лыжника за счет ухудшения амортизации неровностей рельефа.

Рельеф при спуске с горы на лыжах

Не всегда поверхность для катания идеальная. Иногда предстоит спуск на лыжах по буграм и другим неровностям ландшафта. Тогда меняется угол наклона лыжни, сохранить равновесие помогает динамическая смена стоек.

Изменения угла наклона бывают:

- крупными – их формируют выкаты, противоуклоны, спады;

- мелкими – образованные выступами, буграми, впадинами и др.

На крупных перепадах, с уменьшением крутизны склона сначала переходят в более высокую стойку, а потом опускаются, ослабляя инерцию. На выкатах от 3 м предварительно подают тело назад, но при этом наклоняют туловище и протягивают руки, одновременно выставив вперед выпрямленную ногу. Таким же образом преодолевают крупные противоуклоны (подъемы). Но при этом толчком палками сохраняют передний наклон, если надо продолжить подъем по склону.

Проходя спад при спуске на горных лыжах, спортсмен иногда ощущает, что может упасть назад. Приближаясь к таким участкам, лыжник принимает более высокую стойку, а при входе на кривизну – наоборот, наклоняет тело вперед. Когда искривленность спада пройдена, снова немного выпрямляются, переносят упор на пятки. Если склон отличается крутизной, то стойку меняют до положения в выпаде.

При спуске по бугристому склону, другим мелким неровностям, стараются уменьшить инерцию и не утратить управление. Чтобы снизить внешнее влияние на скорость спуска на лыжах, уменьшают напряжение в ногах.

Виды коньковых лыжных ходов

Коньковый ход, когда спортсмен похож конькобежца, изначально использовался только на поворотах, для восхождения, как упражнение для лучшего владения лыжами. Ускорения на горном спуске таким ходом тоже можно добиться.

Выделяют следующие виды этого способа лыжного хода:

- одновременные – с одним или двумя шагами;

- полуконьковый;

- попеременный с двумя шагами.

Маневр выполняют в такой последовательности :

- Внутренним ребром лыжи отталкиваются назад и в сторону.

- Одновременно переносят вес на противолежащую сторону.

- Те же движения выполняют для второй ноги.

Разница между коньковым и классическим видом лыжного хода в том, что остановки между циклами нет.

Отталкиваются верхними конечностями попеременно, что зависит от ритма работы ног. Однако это не обязательный элемент катания. Могут быть просто махи руками или даже этот компонент цикла вовсе отсутствует. Если трасса ровная, толчки руками обычно выполняют одновременно, при подъеме – в зависимости от его крутизны.

Особенность полуконькового передвижения на лыжах в том, что толчок делают только одной ногой, а другая скользит прямо. В качестве толчковой используют ногу, движущуюся по большей дуге. Обычно этот способ лыжного хода практикуют на поворотах.

Способы торможения на лыжах

Известно несколько приемов, к которым прибегают по обстоятельствам и в зависимости от цели.

Переход в высокую стойку

Этот способ торможения на лыжах осуществляется за счет возрастающего сопротивления воздушного потока. Для этого перегруппируются в высокую стойку, при необходимости разводят руки. Прием не позволит наехать на других спортсменов или правильно пройти поворот.

Плугом

Скользя с параллельным положением ног, пятки аккуратно раздвигают в стороны и становятся на внутренние ребра лыж. Вес распределяют одинаково на две ноги. Переднюю часть не скрещивают. Чем больше угол между досками, тем быстрее снижается скорость. Способ удобен на прямых спусках с плотным снежным покровом. Сначала прием пробуют на равнинной поверхности, а потом – на склоне.

Важно: маневр помогает контролировать скорость в широком положении. При этом канты лыж используются как основной инструмент. Торможение этим способом используют даже опытные спортсмены.

Упором (полукругом)

Торможение выполняется одной ногой и позволяет несколько замедлиться. Вес переносят на сторону, идущую по лыжне. Вторую пятку отводят вбок, лыжу располагают под углом, закантовывая на внутреннее ребро. Как быстро произойдет замедление, зависит от угла постановки, силы закантовки и давления тела. Чтобы человека не развернуло, носки располагают на одном уровне. В конце движения тормозящую лыжу ставят параллельно прямоидущей. Такое торможение на лыжах сбавляет скорость плавно.

Попеременный двухшажный ход

Попеременный двухшажный ход наиболее приближен к движениям человека и напоминает ходьбу широким шагом.

Попеременный этот ход называется потому, что руки выносятся и отталкиваются поочередно; двухшажный - так как лыжник делает два

скользящих шага (один левой, другой правой ногой), составляющих цикл хода. Основной элемент данного хода - скольжение на одной ноге, после толчка другой, т. е. одноопорное скольжение. Чтобы хорошо научиться этому ходу, надо представить его. Двухшажный ход применяется на равнине, на пологом подъеме (рис.1,2).

Для выполнения данного хода необходимо наклонить немного туловище вперед и сделать левой ногой скользящий шаг вперед. При этом нужно отталкиваться правой ногой и одновременно выносить слегка согнутую правую руку с палкой вперед. Кисть на уровне плеча, палка ставится на снег около носка ботинка. Левая рука заканчивает отталкивание, она вытянута назад-вниз. После толчка лыжа отрывается от снега, стопа приподнимается на 10 см. Скользить необходимо поочередно, то на левой, то на правой ноге, плавно перенося вес тела на опорную ногу и с нажимом отталкиваться палками.

Попеременный двухшажный ход можно разучивать и по частям. Для этого надо поставить палки на снег в сторону. Стоя на лыжне, принять положение посадки лыжника - ноги слегка согнуты во всех суставах, туловище наклонено вперед так, чтобы кисти опущенных рук находились на уровне коленей. При этом плечи расслаблены, спина слег круглая. Начинать свободные маховые движения руками вперед-назад, движения рук должны быть строго параллельно. Затем следует выполнить упражнение "самокат" - сильно оттолкнуться одной лыжей и перенести вес тела на другую и скользить в этом положении. Отталкиваться одно ногой и продвигаться, продолжать упражнение, как на самокате, 30-50 м. Затем сменить толчковую ногу. После попробовать чередовать отталкивания ногами. Толчковая нога должна полностью разгибаться в колене, а после слегка подниматься над снегом вверх-назад. Руки при этом выполняют попеременные свободные махи. Упражнение лучше выполнять на пологом спуске. На первом занятии можно пройти 4-5 раз по 50-80 м, отдыхая между упражнениями по 1 минуте, в конце занятия свободно покататься на лыжне с палками, стараясь подольше скользить на одной ноге.

Одновременные ходы

Основным элементом одновременных ходов является одновременный толчок руками. Это наиболее эффективные, быстрые ходы, требующие для своего выполнения хорошей физической подготовки. Их три: бесшажный, одношажный, двухшажный. Самый простой бесшажный: лыжник отталкивается только руками, ноги в отталкивании не участвуют (рис.3).

Этот ход применяется на скорости или под уклон. Скользя на обеих лыжах, следует выносить слегка согнутые руки вперед, кисти не выше уровня плеч. Затем быстро ставить палки на снег под острым углом 70-80° и начинать давление на них. Вначале необходимо наклонять туловище, наваливаясь на палки, затем начинать разгибать руки. Кисти проходят возле коленей и после толчка поднимаются до уровня тазобедренного сустава, при этом положении плечи также на уровне таза. Изучение хода лучше проводить на хорошо укатанной лыжне, под уклон, с хорошей опорой для палок.

Подготовительные упражнения к нему - вынос постановка палок на снег на месте, без отталкивания. Необходимо чередовать попеременный двухшажный ход с одновременным в их занятиях.

Одновременный одношажный ход.

При выполнении этого хода лыжник делает один толчок ногой (правой или левой) и одновременный толчок руками (рис. 4).

Скользя на двух лыжах, лыжник, немного сгибая руки, выносит палки, направляя кольцами вперед-вниз, одновременно перенося вес тела на левую ногу. Вместе с постановкой палок лыжник отталкивается левой ногой и делает шаг - выпад правой ногой, перенося вес тела на нее.

Туловище наклоняется вперед, как бы подтягиваясь к палкам, и, наклоняя палки вперед-вниз, лыжник резко отталкивается согнутым руками и приставляет левую ногу. Туловище наклоняется до горизонтального положения, руки разгибаются.

При отталкивании ногой лыжа должна плотно прижиматься к снегу. После выпада загружать лыжу стараться плавно, а приставлять мягко, не выпрямляйте рано корпус (до окончания толчка руками), в момент толчка руками не приседать. Толчковую ногу менять в каждом цикле. Ход отрабатывать вначале на склоне до 80-100 м, затем на укатанной лыжне.

Одновременный двухшажный ход.

В его основе два скользящих шага ногами с одновременным выносом и отталкиванием палками. Скользящий шаг левой ногой выносить вперед палки. Шагая правой ногой, ставить палки на снег вперед кольцами и, отталкиваясь левой ногой, начинайте отталкиваться палками, наклоняя их вперед-вниз. Заканчивается толчок вместе с приставлением левой ноги и сильным наклоном туловища. Этот ход легче выполнять на три счета (рис.5).

Двухшажный одновременный ход применяют на равнине, при плохом скольжении - на пологих спусках. На современном этапе лыжники применяют оригинальную разновидность одновременных ходов - одновременный полуконьковый ход (рис.6)

Для его использования необходимы пластиковые лыжи, качественно подготовленная лыжня, хорошая физическая подготовка спортсмена.

Лыжник скользит по лыжне на согнутой опорной ноге, постепенно разгибая ее. При этом толчковая нога приближается к голени опорной ноги и выносится несколько вперед по отношению к ней. Лыжа толчковой ноги должна быть приподнята над снегом, и носок ее отведен в сторону - наружу под углом 25-30° к лыже.

Одновременно выносятся вперед палки и ставятся на снег движением под углом, несколько впереди креплений и от лыжни в стороны на 30-40 см. Затем выполняются движения туловищем и руками как в других одновременных ходах. Опорная нога в начале толчка палками сгибается в колене и, когда кольца палок находятся у пятки лыж, лыжа толчковой ноги ставится на внутреннее ребро под углом к лыжне. На нее частично переносится вес тела и ею отталкиваются без остановки. При отталкивании нога разгибается сначала в коленном и затем в голеностопном суставе с одновременным выносом палок.

Победитель SkiGrom-2016 Антон Суздалев подробно объясняет, какие бывают виды классического хода и чем они отличаются, а также показывает пять упражнений, которые помогут освоить этот ход.

Лыжи - самый полезный и безопасный вид спорта. При беге идёт нагрузка на опорно-двигательный аппарат, а здесь всё нивелируется лыжами. При катании на лыжах работает 95% мышц, всё гармонично укрепляется: спина, руки, ноги. Лыжи не требуют особой подготовки - как и в беге, где вы начинаете с километра, на лыжах сначала надо просто гулять, тренироваться, чередовать бег с ходьбой. Бег опасен переоценкой ваших возможностей, травмами, в лыжах же возможность получить травму даже при неправильной технике сведена к минимуму.

Виды ходов

Существует три основных хода передвижения: попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход и одновременный одношажный ход. Попеременно двухшажный ход обычно используется в крутые или пологие подъёмы или когда нужно набрать скорость по равнине со старта. Одновременно бесшажный ход используется на равнине - обеспечивает хорошее скольжение, - а также в пологие подъёмы, если есть силы. Одновременно одношажный ход используется при плохом скольжении для поддержания скорости, когда тяжело идти одновременным ходом, а попеременным уже неэффективно.

Попеременный двухшажный ход

" style="background:url(https://the-challenger.ru/wp-content/themes/rspchallenger/images/zaglushka.jpg); width:100%; height:150px; display:block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; cursor:pointer;"/>

Для правильного выполнения техники необходимо, чтобы вторая нога была оторвана от поверхности, но из-за отсутствия баланса люди скользят на двух ногах - это основная ошибка новичков. Нужно оттолкнуться, выйти на прямую опорную ногу и катить. Соответственно, первая фаза - это фаза свободного скольжения на одной ноге, она длится от момента толчка ногой до постановки палки на снег. Руки и ноги работают по диагонали, левая нога впереди, правая сзади. Мы делаем толчок, идёт фаза скольжения: толчковая нога уходит назад, мы скользим на опорной ноге. Потом идёт выход на прямую ногу. Дальше идёт фаза подседания опорной ногой, мах свободной ноги и перенос. Главное - выходить на прямую ногу, то есть переносить центр тяжести вперёд. Если нога будет чуть-чуть согнута, вес тела останется сзади - скользить в таком случае не получится. Нужно оттолкнуться и выйти на опорную ногу, чтобы вес тела перешёл вперёд.

Спина должна быть немного наклонена вперёд. Руки работают попеременно по диагонали, противоположно ноге. Рука почти прямая, чуть-чуть согнута в локтевом суставе и развёрнута наружу для более мощного рычага. Если локоть будет опущен вниз, жёсткости не будет - мы будем просто притягивать к себе палку, а должно быть давление ею сверху вниз. Одним из важных нюансов является постановка палок на снег. Палки всегда нужно ставить под острым углом к снегу, при этом необходимо отталкиваться рукой и корпусом. Если поставить палку под прямым углом, оттолкнуться не получится. Это тоже одна из самых распространённых ошибок, когда выносят палки либо далеко вперёд, либо ставят их перед собой, из-за чего становится невозможной фаза толчка, и приходится снова выносить палки. Техника работы ног: нужно максимально долго чувствовать давление на пятку лыж, чтобы задавить держащую колодку.

Одновременный бесшажный ход

" style="background:url(https://the-challenger.ru/wp-content/themes/rspchallenger/images/zaglushka.jpg); width:100%; height:150px; display:block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; cursor:pointer;"/>

Является самым быстрым из трёх ходов. Его также называют дабл-полинг - двойное отталкивание. Этот ход распространён на соревнованиях, когда трасса более или менее лёгкая и все стараются бежать одновременным бесшажным ходом. Также этот ход широко используется лыжниками во время марафонских стартов. Основные особенности: работает только верхний плечевой пояс, ноги в толчке уже не задействованы. Толкаться нужно только руками и верхним плечевым поясом: мышцами пресса, широчайшими мышцами спины и грудными мышцами. Здесь две фазы - толчок и свободное скольжение. Сначала толчок, вынос рук и смещение тела вперёд, локти разведены наружу, всё тело давит на палки. Необходимо чувствовать, что вес тела не остался сзади, при толчке нужно перенести в переднюю часть. Толчки зависят от скорости движения - при высокой скорости толчки короткие, например на соревнованиях, когда все движения быстрые, резкие. Руки не должны уходить ниже колена. Ноги работают как пружинки - необходимо немного приседать. Когда ставите палки на землю, надо давить на них не только руками, но и верхним плечевым поясом. Затем идёт фаза отталкивания и фаза свободного скольжения.

Самые распространённые ошибки: неправильная постановка палок на снег и неправильная работа рук. При этом ходе необходимо чуть-чуть выводить локти наружу, чтобы была жёсткая система. Необходимо чувствовать задавливание палок всем весом тела, как будто мы на них падаем. Задействовать нужно не только руки, но и весь плечевой пояс - рычаг в таком случае будет намного мощнее.

Одновременный одношажный ход

" style="background:url(https://the-challenger.ru/wp-content/themes/rspchallenger/images/zaglushka.jpg); width:100%; height:150px; display:block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; cursor:pointer;"/>

В отличие от предыдущего хода здесь есть помощь одной ноги. На одну фазу толчка руками идёт одна фаза толчка ногой. Это комбинированный ход - тут есть фаза из попеременного хода (толчок ногой) и фаза из одновременного хода (толчок руками). Фазы: выносим рук вперёд, толкаемся левой ногой, ставим палки на снег под острым углом и делаем мах ногой. Далее идёт фаза скольжения: вынос рук вперёд, толчок правой ногой (подседание), снова вынос рук вперёд и мах.

Это самый сложный ход - чтобы практиковать его, необходимо освоить два предыдущих хода. Главные ошибки, которые здесь чаще всего встречаются, это неправильная постановка палок на снег и срыв отталкивания, когда человек не отталкивается, а двигается только за счёт маха ногой. Нужно делать подседание (толчок), а потом мах, но многие совершают ошибку - отводят ногу назад и делают мах без фазы подседания. Кроме того, необходимо задавливать палки всем корпусом, а не только руками, как это ошибочно делают новички.

Подводящие упражнения

Упражнения нужно выполнять до того момента, как появится ощущение баланса и вы научитесь свободно стоять на одной ноге секунд пять, не падая на другую ногу. Необходимо развить координацию, выработать правильные движения рук и ног.

Упражнение № 1. Силовое упражнение

" style="background:url(https://the-challenger.ru/wp-content/themes/rspchallenger/images/zaglushka.jpg); width:100%; height:150px; display:block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; cursor:pointer;"/>

Основной акцент здесь не на ноги, а на правильную работу рук. Рука вынесена вперёд, согнута в локтевом суставе и развёрнута наружу, а не опущена вниз. Обратите внимание на правильную постановку палок - они стоят под острым углом к земле, давление на палку сверху вниз.

Упражнение № 2. Работа без палок

" style="background:url(https://the-challenger.ru/wp-content/themes/rspchallenger/images/zaglushka.jpg); width:100%; height:150px; display:block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; cursor:pointer;"/>

Акцент на правильную работу ног: подседание, толчок, одноопорное скольжение на одной ноге, мах и перенос веса тела вперёд. Не должно быть двухопорного скольжения.

Упражнение № 3. Самокат

" style="background:url(https://the-challenger.ru/wp-content/themes/rspchallenger/images/zaglushka.jpg); width:100%; height:150px; display:block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; cursor:pointer;"/>

Это одно из базовых упражнений для новичков. Снимите палки и одну лыжу. Здесь нужно толкаться одной ногой и пытаться максимально долго прокатиться на второй опорной ноге. Это упражнение на баланс, координацию, на развитие «чувства лыжи». Потом необходимо сменить ногу.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская средняя общеобразовательная школа»

ТЕСТЫ. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Составил учитель физической культуры и ОБЖ

первой квалификационной категории Кочетков Анатолий Викторович

2014-2015 уч. год

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

1. Длина лыж при классическом ходе -

а) Рост ученика

б) Рост с вытянутой рукой

в) Рост + размер обуви ученика

г) До уровня глаз ученика

2. Попеременный двухшажный ход на лыжах состоит из…

а) Одного периода и двух фаз

б) Из одного периода и трёх фаз

в) Из двух периодов и двух фаз

г) Из двух периодов и трёх фаз

3. Какого поворота на лыжах нет?

а) Поворота переступанием

б) Поворота на месте махом

в) Поворота «полуплугом»

г) Поворота упором

4. Где ошибка в технике подъёма « ёлочкой» на лыжах?

а) Лыжи разведены и поставлены на внутренние ребра

б) Задние части лыж не перекрещиваются

в) Шаги – свободные с полным распрямлением ног

г) Руки работают энергично и распрямляются в начале толчка

5. Какие упражнения не воспитывают специальную выносливость при ходьбе на лыжах у школьников?

а) Скоростно-силовые упражнения

б) Специальные дыхательные упражнения

в) Упражнения с максимальной мощностью

г) Упражнения с субмаксимальной мощностью

6. Какой лыжный ход самый скоростной?

а) Одновременный басшажный

б) Одновременный одношажный

в) Одновременный двухшажный

г) Попеременный двухшажный

7. Высота лыжных палок при классическом ходе -

а) Рост ученика

б) До уровня плеч ученика

в) Ниже на 3-4 см уровня плеч ученика

г) До уровня глаз ученика

8. Какое главное отличие одновременного одношажного хода (стартовый вариант) от обычного при ходьбе на лыжах?

а) Первый шаг с вынесением рук вперед

б) Постановка палок на снег

в) Отталкивание палками и приставление ноги

г) Отрыв палок от снега и скольжение на двух лыжах

9. Способ перехода от одновременных ходов к попеременным в лыжных гонках называется …

а) Переход с выносом правой ноги

б) Переход с одновременным выносом рук

в) Переход с выносом левой ноги

г) Переход с одновременным толчком рук

10. Более рациональный (экономичный) лыжный ход -

а) Коньковый ход

б) Попеременный двухшажный ход

в) Попеременный четырехшажный ход

г) Одновременный двухшажный ход

11. Какое торможение на лыжах часто применяется на крутых склонах?

а) Торможение боковым соскальзыванием

б) Торможение «полуплугом»

в) Торможение «плугом»

г) Торможение «упором»

12. При какой высоте лыжник, преодолевая сплошные препятствия, снимает лыжи?

а) Выше 75 см

б) Выше 100 см

в) Выше 120см

г) Выше 150см

13. Поворот на параллельных лыжах легче сделать…

а) На начальном этапе малой скорости

б) На очень малой скорости

в) На малой скорости

г) На более высокой скорости

14. Олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в 1956 году стала…

а) Клавдия Боярских

б) Любовь Козырева

в) Галина Кулакова

г) Мария Гусакова

15. Как правильно преодолевать на лыжах бугры?

а) Подъезжая к бугру, лыжник группируется

б) Приближаясь к бугру, лыжник приподнимается

в) Наезжая на бугор, лыжник группируется

16. На дистанции лыжнику не разрешается…

а) Менять одну лыжу

б) Менять палки

в) Лидировать с учеником до 100 м

г) Принимать пищу

17. Какая стойка лыжника при спуске является более скоростной?

а) Высокая стойка

б) Средняя стойка

в) Низкая стойка

г) Основная стойка

18. Длина лыж при свободном ходе -

а) до уровня плеч ученика

б) до уровня глаз ученика

в) рост ученика

г) рост ученика с вытянутой рукой

19. Каким нужно идти лыжным ходом, если впереди средний подъем?

а) Одновременным одношажным

б) Одновременным бесшажным

в) Попеременным двухшажным

г) Одновременным двухшажным

20. Главная сила, действующая на лыжника при спуске -

а) Сила тяжести

б) Сила сопротивления воздуха

в) Сила трения

г) Движущая сила

21. Ошибка при преодолении на лыжах впадин -

а) Приближаясь к впадине, лыжник приседает

б) Проезжая впадину, лыжник выпрямляет ноги

в) В середине впадины лыжник начинает группироваться

г) В момент выхода из впадины лыжник группируется

22. Самая большая дистанция лыжных гонок на Чемпионате мира у мужчин -

а) Гонка на 30 км

б) Гонка на 50 км

в) Гонка на 60 км

г) Гонка на 70 км

23. Самая существенная ошибка при торможении на лыжах «плугом» -

а) Кратковременное неравномерное давление на лыжи

б) Недостаточное разведение пяток лыж в стороны

в) Выдвижение носка одной лыжи несколько вперед

г) Потеря равновесия

24. Одновременный двухшажный ход на лыжах состоит…

а) Из 4-х фаз

б) Из 3-х фаз

в) Из 2-х фаз

г) Из 5-ти фаз

25. Высота палок при свободном (коньковом) лыжном ходе должна быть…

а) До уровня плеч ученика

б) До уровня глаз ученика

в) Выше на 3-4 см роста ученика

г) Ниже на 3-4 см плеч ученика

26. Ошибка при преодолении на лыжах бугров -

а) Приближаясь к бугру, лыжник приподнимается

б) В момент наезда на бугор лыжник группируется

в) Лыжник принимает положение низкой стойки

г) Проехав бугор, лыжник распрямляется

27. Назовите наиболее скоростной подъём на лыжах в гору со средним уклоном.

а) Подъём «ёлочкой»

б) Подъём « полуёлочкой»

в) Подъём скользящим шагом

г) Подъём « лесенкой»

28. Чем отличается «полуконьковый» лыжный ход от «конькового»?

а) Постановкой палок

б) Постановкой одной из лыж

в) Отталкивание палками

г) Отталкивание ногами

29. Когда на лыжах применяется переход с попеременного двухшажного хода к одновременным ходам?

а) На подъеме

б) После старта

в) После крутого подъема

г) На равнине

30. Главный элемент тактики лыжника -

а) Старт

б) Лидирование

в) Распределение сил

г) Обгон

31. Сгибание опорной ноги перед отталкиванием при ходьбе на лыжах обозначается как…

а) Присед

б) Подседание

в) Выпад

г) Подгибание